«

<

>

MULINO PANTANELLA - STRUTTURE

Area ex mulino e pastificio Pantanella

L’area è stata interessata, dopo il 1997, da un processo di riqualificazione con la trasformazione dei manufatti dismessi in ambienti per uso privato e pubblico.

Il lavoro fotografico, realizzato insieme ad Antonio De Carolis, ha documentato, in progress, l’evoluzione dell’area dal suo abbandono al suo riutilizzo (1997 – 2001).

Nell’area spiccano, per la mole, il vecchio silos e l’ex mulino che con i loro circa 40 metri di altezza rappresentano qualcosa di originale nel panorama dell’archeologia industriale romana; il pastificio, invece, rivela particolarità legate alle soluzioni adottate dagli architetti che si sono succeduti nelle progettazioni.

Il lavoro fotografico, lungo ed articolato, prova a restituire le impressioni e l'atmosfera dell'area: un'area complessa, ricca di presenze ed in cui si respirava, camminando con la macchina fotografica negli ambienti silenziosi, tutta la suggestione della stratificazione dei passaggi dettata dai segni, dalle architetture e dalle storie che hanno attraversato negli anni questo mulino e le sue grandi strutture che divengono, in una lunga metamorfosi, fabbrica, rifugio, rovina ed infine abitazione.

Storia

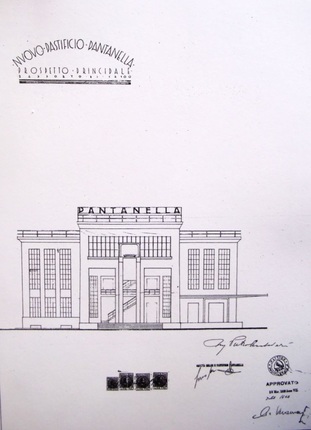

Il complesso nasce, nella sua struttura, dalla mente dell’ing. Alberto NALDINI che lo progetta, tra diverse difficoltà, nel 1928. Per superare i problemi sia tecnici che burocratici verificatisi con il Governatorato di Roma, Naldini viene escluso dai lavori più estetici e collocato in una posizione di secondo piano; rimane, in pratica, ad occuparsi degli interni e della loro ripartizione funzionale.

Il progetto viene quindi affidato, nel 1937, per gli esterni, all’opera di Pietro ASCHIERI (architetto, esponente italiano della corrente razionalista) che lo integrò modificando i volumi e gli spazi delle facciate e del prospetto principale.

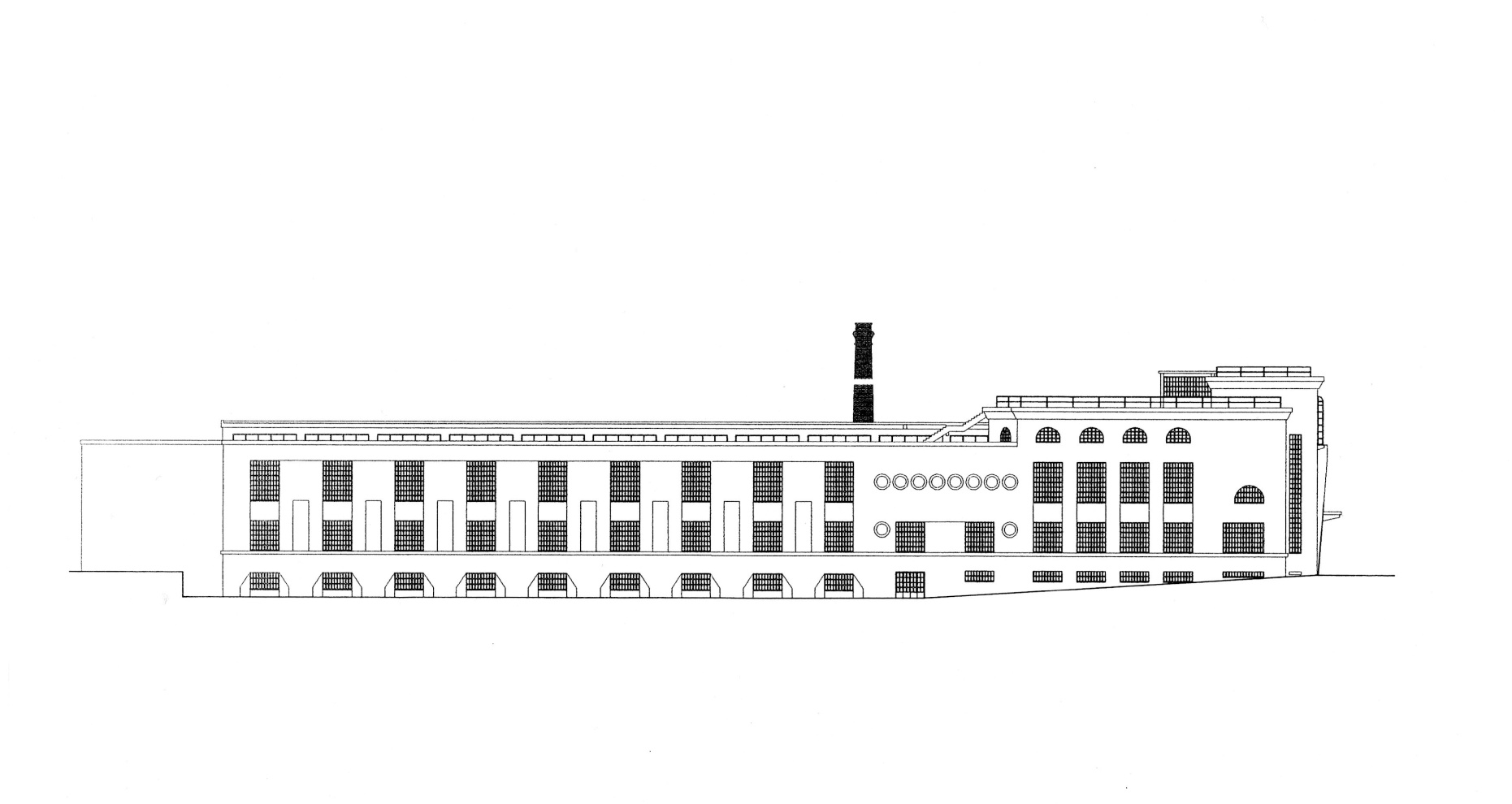

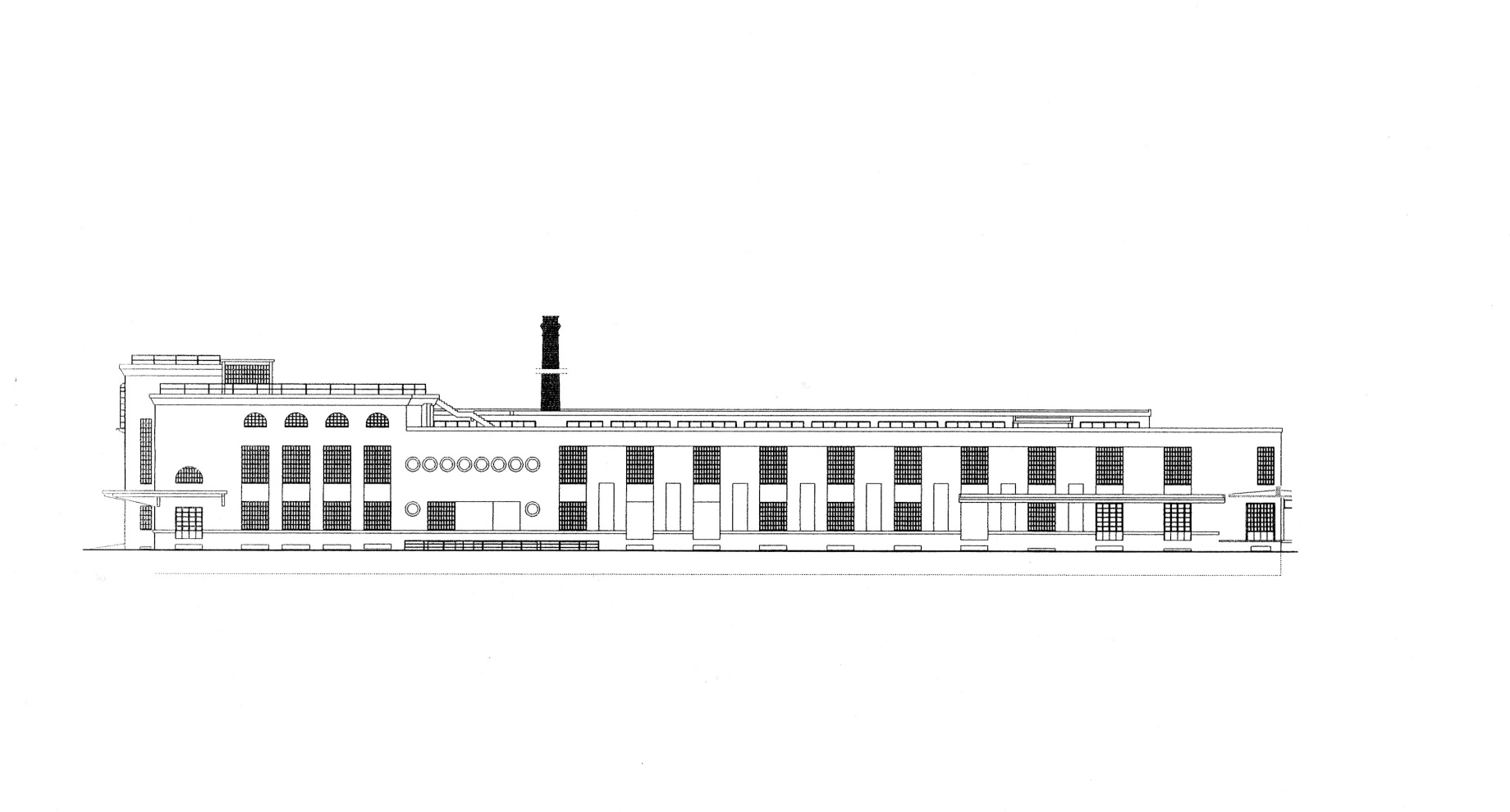

Si deve a Pietro Aschieri, per esempio, il “richiamo archetipale degli oculi circolari” e cioè l’aver ravvivato i due prospetti laterali del pastificio (verso la ferrovia e verso la via Casilina) con una ricercatezza formale consistente nella creazione di oculi circolari che richiamavano delle testimonianze di carattere archeologico preesistenti nella zona, in Piazzale Labicano, presso Porta Maggiore. Il richiamo archeologico non era casuale poiché il riferimento era legato alla famosa tomba del fornaio Eurisace e di sua moglie Atistia, di epoca repubblicana, posizionata presso i fornici della citata Porta Maggiore.

Il tributo di ASCHIERI a questo “panettiere e fornitore dello stato” (dall’iscrizione funeraria latina) si realizza utilizzando gli stilemi degli elementi decorativi della tomba che raffigurano parti caratteristiche di un antico forno. In particolare sono molto evidenti degli elementi architettonici di forma cilindrica che, probabilmente, sono imitazione dei recipienti in cui veniva impastata la farina. Avendo presenti sia il monumento funerario che il pastificio, il richiamo operato da Pietro ASCHIERI tra i due manufatti appare chiaro sia architettonicamente che funzionalmente.

A questa ricerca formale sono dedicate le prime immagini che si vedono nella serie fotografica sottostante.

Dopo i bombardamenti dell’ultima guerra il pastificio, seriamente danneggiato, fu ricostruito da Vittorio MORPUGO che, utilizzando i disegni di ASCHIERI, modificò solo in piccola parte il manufatto originale.

Nota: la pagina che state leggendo è citata nella sitografia, in basso, della pagina dedicata alla Pantanella sul portale ArchiDiAP

L’area è stata interessata, dopo il 1997, da un processo di riqualificazione con la trasformazione dei manufatti dismessi in ambienti per uso privato e pubblico.

Il lavoro fotografico, realizzato insieme ad Antonio De Carolis, ha documentato, in progress, l’evoluzione dell’area dal suo abbandono al suo riutilizzo (1997 – 2001).

Nell’area spiccano, per la mole, il vecchio silos e l’ex mulino che con i loro circa 40 metri di altezza rappresentano qualcosa di originale nel panorama dell’archeologia industriale romana; il pastificio, invece, rivela particolarità legate alle soluzioni adottate dagli architetti che si sono succeduti nelle progettazioni.

Il lavoro fotografico, lungo ed articolato, prova a restituire le impressioni e l'atmosfera dell'area: un'area complessa, ricca di presenze ed in cui si respirava, camminando con la macchina fotografica negli ambienti silenziosi, tutta la suggestione della stratificazione dei passaggi dettata dai segni, dalle architetture e dalle storie che hanno attraversato negli anni questo mulino e le sue grandi strutture che divengono, in una lunga metamorfosi, fabbrica, rifugio, rovina ed infine abitazione.

Storia

Il complesso nasce, nella sua struttura, dalla mente dell’ing. Alberto NALDINI che lo progetta, tra diverse difficoltà, nel 1928. Per superare i problemi sia tecnici che burocratici verificatisi con il Governatorato di Roma, Naldini viene escluso dai lavori più estetici e collocato in una posizione di secondo piano; rimane, in pratica, ad occuparsi degli interni e della loro ripartizione funzionale.

Il progetto viene quindi affidato, nel 1937, per gli esterni, all’opera di Pietro ASCHIERI (architetto, esponente italiano della corrente razionalista) che lo integrò modificando i volumi e gli spazi delle facciate e del prospetto principale.

Si deve a Pietro Aschieri, per esempio, il “richiamo archetipale degli oculi circolari” e cioè l’aver ravvivato i due prospetti laterali del pastificio (verso la ferrovia e verso la via Casilina) con una ricercatezza formale consistente nella creazione di oculi circolari che richiamavano delle testimonianze di carattere archeologico preesistenti nella zona, in Piazzale Labicano, presso Porta Maggiore. Il richiamo archeologico non era casuale poiché il riferimento era legato alla famosa tomba del fornaio Eurisace e di sua moglie Atistia, di epoca repubblicana, posizionata presso i fornici della citata Porta Maggiore.

Il tributo di ASCHIERI a questo “panettiere e fornitore dello stato” (dall’iscrizione funeraria latina) si realizza utilizzando gli stilemi degli elementi decorativi della tomba che raffigurano parti caratteristiche di un antico forno. In particolare sono molto evidenti degli elementi architettonici di forma cilindrica che, probabilmente, sono imitazione dei recipienti in cui veniva impastata la farina. Avendo presenti sia il monumento funerario che il pastificio, il richiamo operato da Pietro ASCHIERI tra i due manufatti appare chiaro sia architettonicamente che funzionalmente.

A questa ricerca formale sono dedicate le prime immagini che si vedono nella serie fotografica sottostante.

Dopo i bombardamenti dell’ultima guerra il pastificio, seriamente danneggiato, fu ricostruito da Vittorio MORPUGO che, utilizzando i disegni di ASCHIERI, modificò solo in piccola parte il manufatto originale.

Nota: la pagina che state leggendo è citata nella sitografia, in basso, della pagina dedicata alla Pantanella sul portale ArchiDiAP